CACLP 完美收官 | “毅达 Lab”——解锁病原 NGS 本地化检测新体验

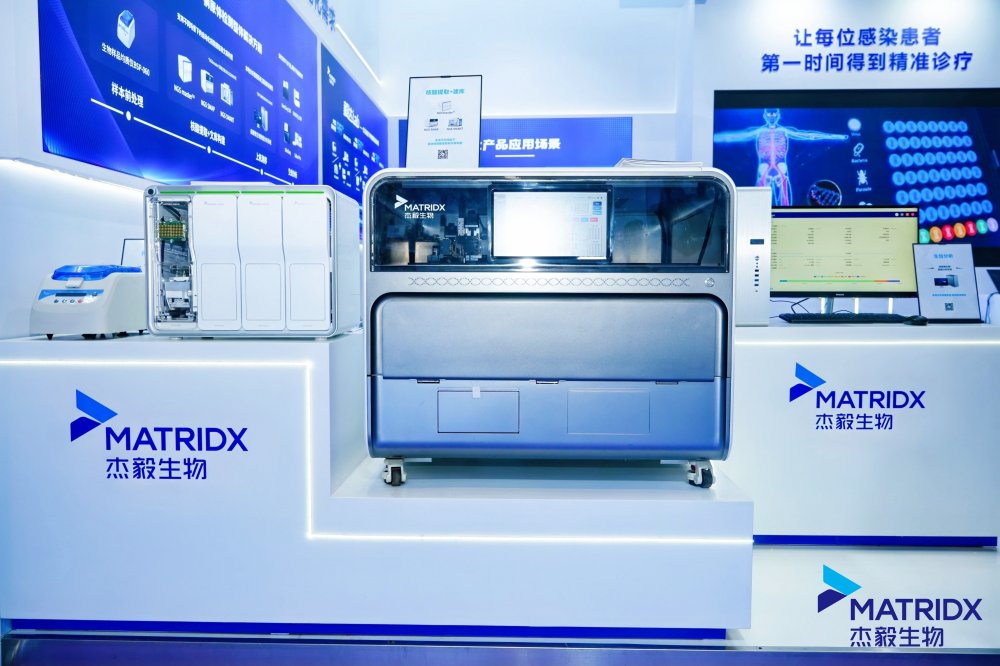

3 月 22-24 日,中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP)于杭州大会展中心盛大举行。这场盛会汇聚了全球超 1300 家参展企业,超 10 万人次专业观众。作为专注于感染性疾病分子诊断的创新科技企业,杰毅生物在本次盛会中带来了 “毅达 Lab” 病原体检测整体解决方案并与合作伙伴们分享病原 NGS 的应用成果和发展趋势。

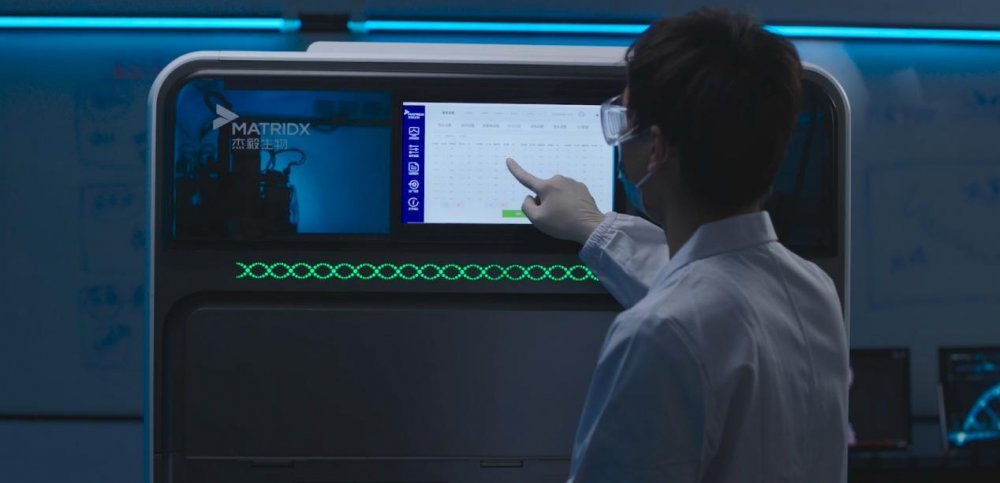

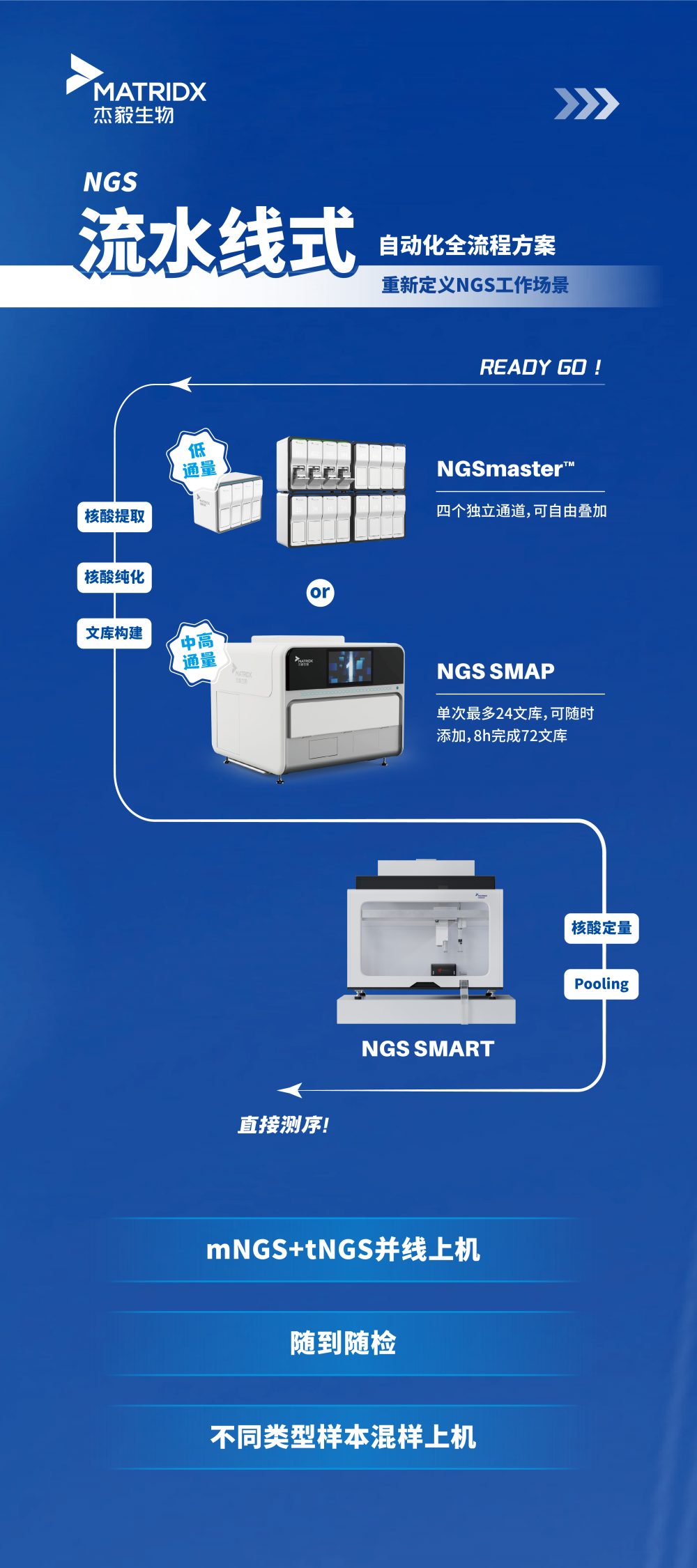

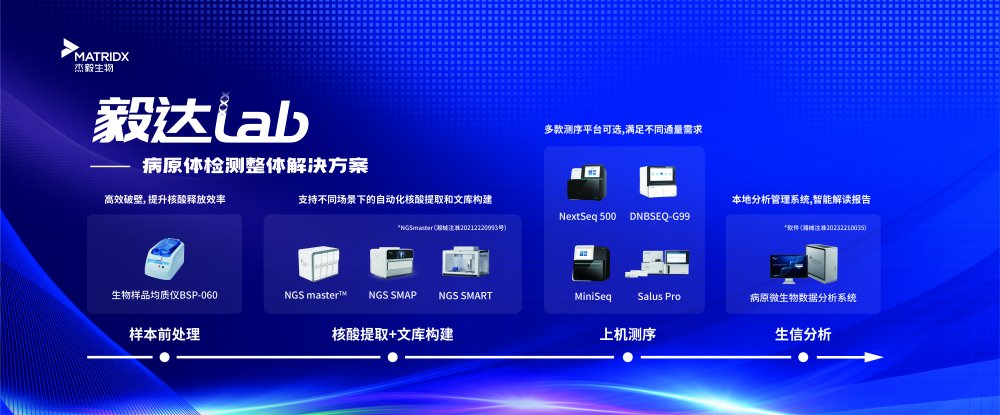

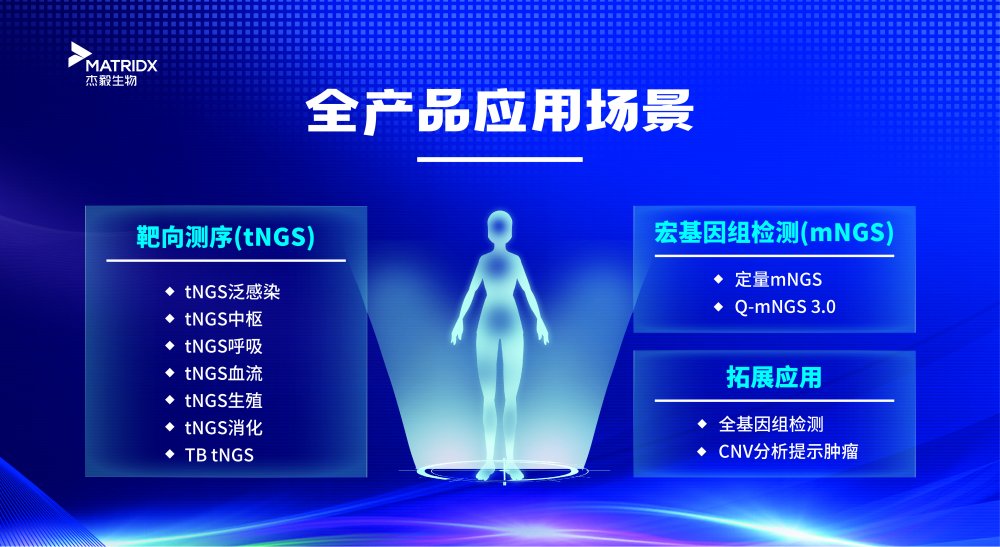

杰毅生物本次展会的核心亮点 “毅达 Lab” 病原体检测整体解决方案,以结果精准、落地可及、成本集约为核心价值,整合了自动化、一体化的核酸提取建库、AI 驱动的智能化生信分析等品牌优势,面向不同检测需求的医疗机构,推出高、中、低三种通量的病原 NGS 检测解决方案,为客户提供了更加灵活的选择,同时满足 mNGS 和 tNGS 并线上机,日间交付需求,让 NGS 本地化开展提质增效。

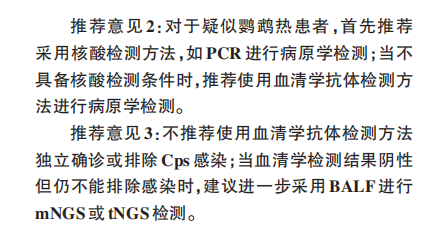

展会期间,杰毅展台举办了感染 NGS 小课堂交流活动,围绕产品优势和临床应用实践经验,向嘉宾们介绍分享了 NGS 自动化建库产品,数智化实验室系统、mNGS 在眼科感染领域的应用,鹦鹉热衣原体感染检测以及 NGS 临床经典案例等精彩内容,并推出 AI 大模型技术加持的 “杰 Sir” 智能助手试用体验,与行业合作伙伴及同道们探索感染精准诊疗市场及应用的新趋势。

CACLP 不仅是技术产品的秀场,更是合作的桥梁。杰毅生物以客户需求为导向,技术创新为引擎,期待 “毅达 Lab” 方案赋能更多 NGS 实验室,携手行业共赴智慧医疗新篇章!