在感染性疾病诊疗中,多学科紧密协作至关重要,临床诊疗实践亟需科学规范。2025 年 7 月 4-5 日,中国医药教育协会感染疾病专业委员会第十一届学术大会(IDSC2025)在北京盛大召开。本届 IDSC 会议吸引了逾 2200 名专家学者踊跃参与交流。

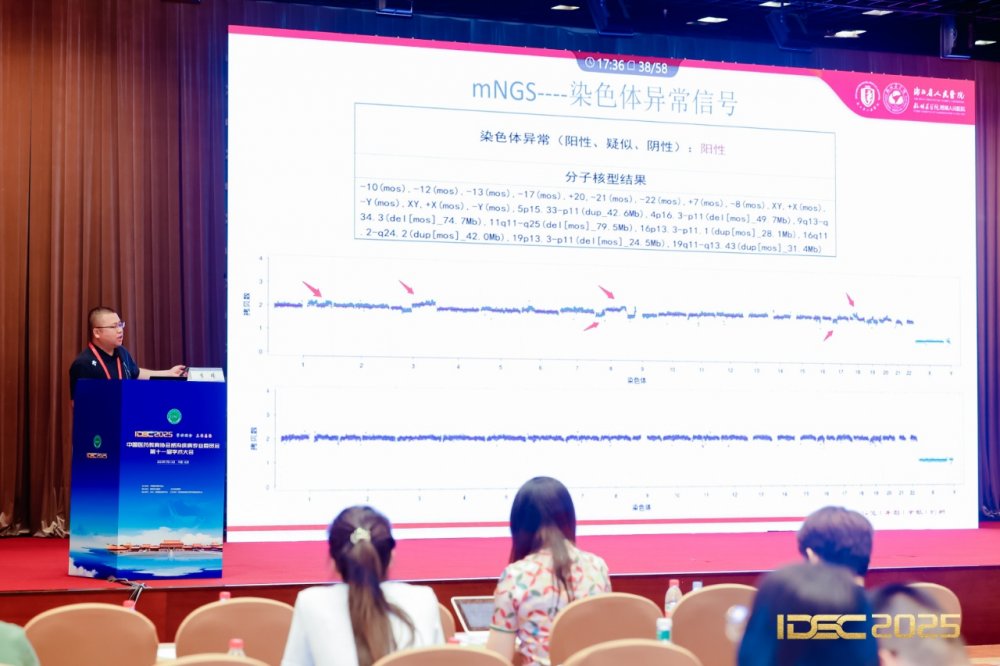

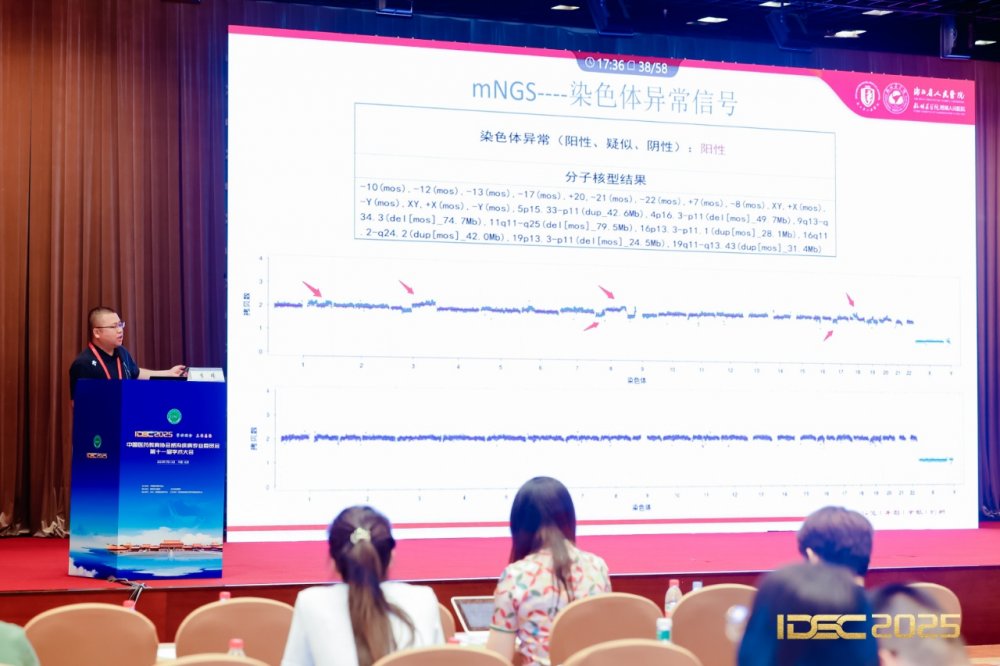

病原诊断是感染性疾病诊疗中的重要一环,本届 IDSC 学术大会【微生物与病原诊断】论坛,由浙江省人民医院俞云松教授、中国人民解放军总医院第一医学中心梁志欣教授主持,浙江省人民医院检验中心副主任李曦教授受邀进行 “基于宏基因组人类染色体的疾病诊断” 主题报告。李曦教授在报告中谈到,感染性疾病和癌症是全球主要致死原因,而感染性疾病的核心难题在于诊断。随着实验室检测技术的快速发展进步,以 mNGS 为代表的先进分子诊断技术在许多复杂、疑难、特殊感染患者诊断中为临床快速提供病原学依据,发挥关键作用。随着 mNGS 在临床大量的数据积累,我们发掘 mNGS 检测中海量的人源核酸序列同样能在肿瘤领域发挥其价值:通过对人源核酸进行染色体拷贝数变异分析(CNV),可精准识别并特异性提示肿瘤信号。北京大学人民医院王辉教授团队和杰毅生物合作的临床研究显示,针对肺穿刺标本,与病理检查结果比较,mNGS 对于恶性肿瘤诊断的临床敏感性为 83.7%,特异性为 97.6%,准确率为 92.9%。mNGS 在肿瘤信号提示的敏感性、特异性表现佳,临床应用广泛。目前 mNGS 的 CNV 分析多依赖人眼观察识别,存在误差和敏感性不足的问题。为此,李曦教授研究团队正在开发基于杰毅生物 Q-mNGS 的染色体信号的机器学习方法,一方面借助机器学习建立组合模型,为临床提供更精准的染色体异常信号判断,从而增加更多客观依据。另一方面,致力于在更多类型的肿瘤中探寻新的染色体突变模式,将有助于深化对肿瘤的后续认知。近期李曦教授团队牵头以浙江省 8 家医院的真实数据开展回顾性分析研究,初步显示该模型在血液系统肿瘤样本中敏感性和特异性较高,有临床应用价值。mNGS 技术在不明原因发热患者中感染和肿瘤排查中作用凸显,未来有望建立多癌种大数据模型。随着二代测序等技术推广和更新,我们期待未来在遗传学等领域探索,优化人类数据分析,实现多种方法联用,助力临床精准诊疗。